【社労士が指南】助成金とは?補助金との違いや種類、申請方法など

------------

助成金は、条件に合致すれば基本的にはどの企業でも受給できる給付金です。あなたの会社では、助成金について検討できているでしょうか。

企業経営において資金力は非常に重要ですし、助成金の種類によっては受給条件のハードルがあまり高くないものもありますので、経営者は自社でも助成金を受け取れないか確認してみると良いでしょう。

受け取れるはずの助成金をみすみす逃さないためにも、助成金についての正しい知識と対策を講じておきましょう。

このページでは、助成金の基本的な知識から、助成金の受給条件の考え方まで分かりやすく解説しています。

また、社会保険労務士の立川晋士先生に、助成金について考えるうえで注意すべきポイントをお聞きしていますので、ポイントに注意しながら読み進めると、分かりやすく理解できます。

助成金について理解する際は以下の点に注意すると良いです。

・受給条件が明示されている

厚労省の助成金は要件が明示されています。要件を満たせていれば受給できますから、最新の助成金情報を見ておくと良いでしょう。

・就業規則変更は慎重に

助成金を受給するために就業規則の変更が求められる場合があります。労働条件の変更による会社の負担と助成金のメリットとのバランスは各社の状況によって異なりますのでしっかりと判断するべきです。

助成金とは?

助成金は、厚生労働省が運営する給付金です。

厚生労働省が運営していることからも分かるように、人材活用などの雇用関連問題において条件を満たした事業体に対して給付されます。

※本来「助成金」とは政府が公益に資するために民間に交付する給付の総称ですが、一般的には厚生労働省が拠出する給付のことを指しています。

助成金の種類

助成金は大きく7つの種類に分類されます。

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| ①雇用維持 | 従業員の雇用を維持する努力をしている企業に対して給付される助成金が用意されています |

| ②労働移動 | 離職者の再雇用を支援すると給付される助成金が用意されています |

| ③新規雇用 | 新たに従業員を雇い入れることで受給できる助成金が用意されています |

| ④新規起業 | 新たに起業をすることで受給できる助成金が用意されています |

| ⑤雇用環境整備 | 従業員の雇用環境を改善することで受給できる助成金があります |

| ⑥仕事と家庭の両立 | 従業員のワークライフバランスを改善し、仕事と家庭の両立を促す努力をしている企業に対して助成金が給付されます |

| ⑦職能向上 | 従業員の職業能力の向上を図る場合、受給できる助成金が用意されています |

それぞれの分類の中に、様々な助成金が用意されているので、自社で適用できそうな項目がないか確認してみましょう。

助成金の一覧は厚生労働省の公式ホームページで公開されているので簡単に確認できます。「事業主の方のための雇用関係助成金」

助成金と補助金の違いとは?

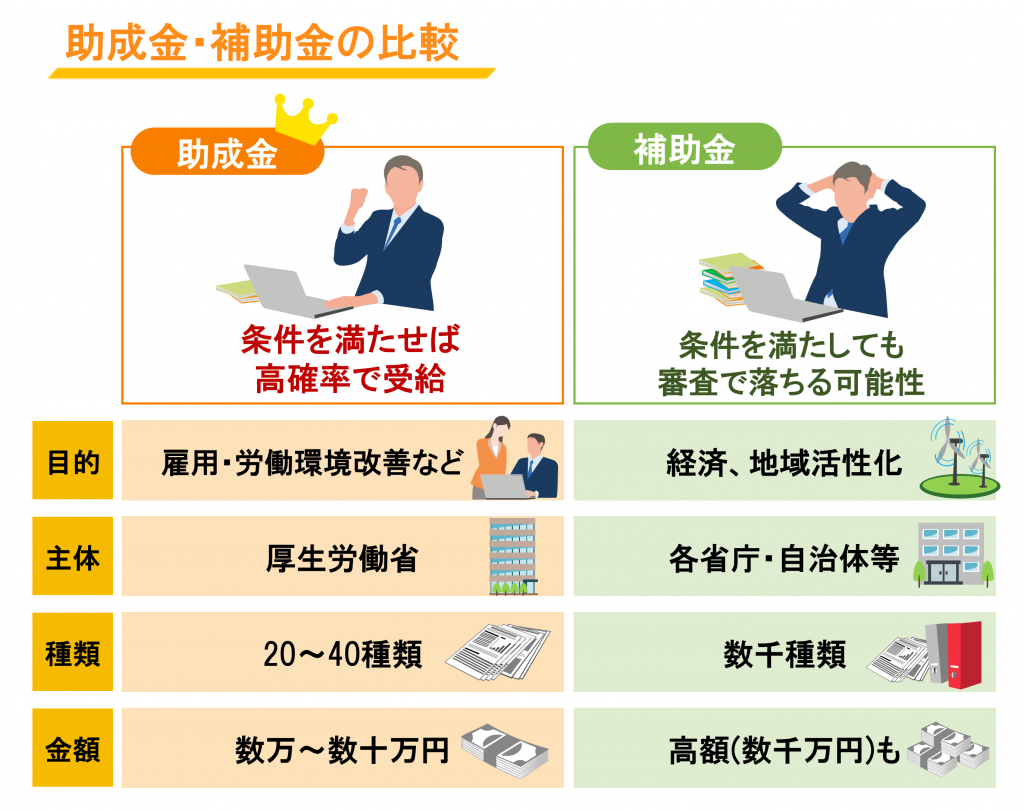

助成金と補助金は、以下の点で異なります。

・実施主体:助成金は主に厚生労働省。補助金の場合は様々な省庁や地方自治体

・給付の対象:助成金は雇用や労働環境の改善などが目的で、補助金は経済の発展や地域の活性化などが目的です

・財源:助成金は、財源の一部に雇用保険が使われています。補助金は会社の法人税などが財源です

・種類:助成金は20~40種類程度に対して、補助金は数千種類あります

・金額:助成金は数万~数十万の範囲が多く、補助金は数千万円という高額なものまであります

・倍率:助成金は、条件を満たせば基本的には受給できますが、補助金の場合は条件を満たしていても審査で落とされる場合があります。

助成金の説明会や相談会は様々な主体が行っており、自社で活用できそうな助成金を検討するハードルはかなり低いと思います。

また、他の省庁が管轄する補助金の中には、競争率が高く、どの程度の計画(補助金を出す側から見たB/C)なら補助が受けられそうなのかといったノウハウを必要とするものも少なくありませんが、厚労省の助成金には、明示された要件を満たせば助成されるものが多く、その点が、容易に取り組めると宣伝されている要因だと思います。

助成金に税金はかかる?

助成金は、通常の収入と同様に税金がかかります。

消費税は掛かりませんが、助成金申請の際は注意しておくべきでしょう。

助成金の受給手順

助成金を受給するための手順を解説します。

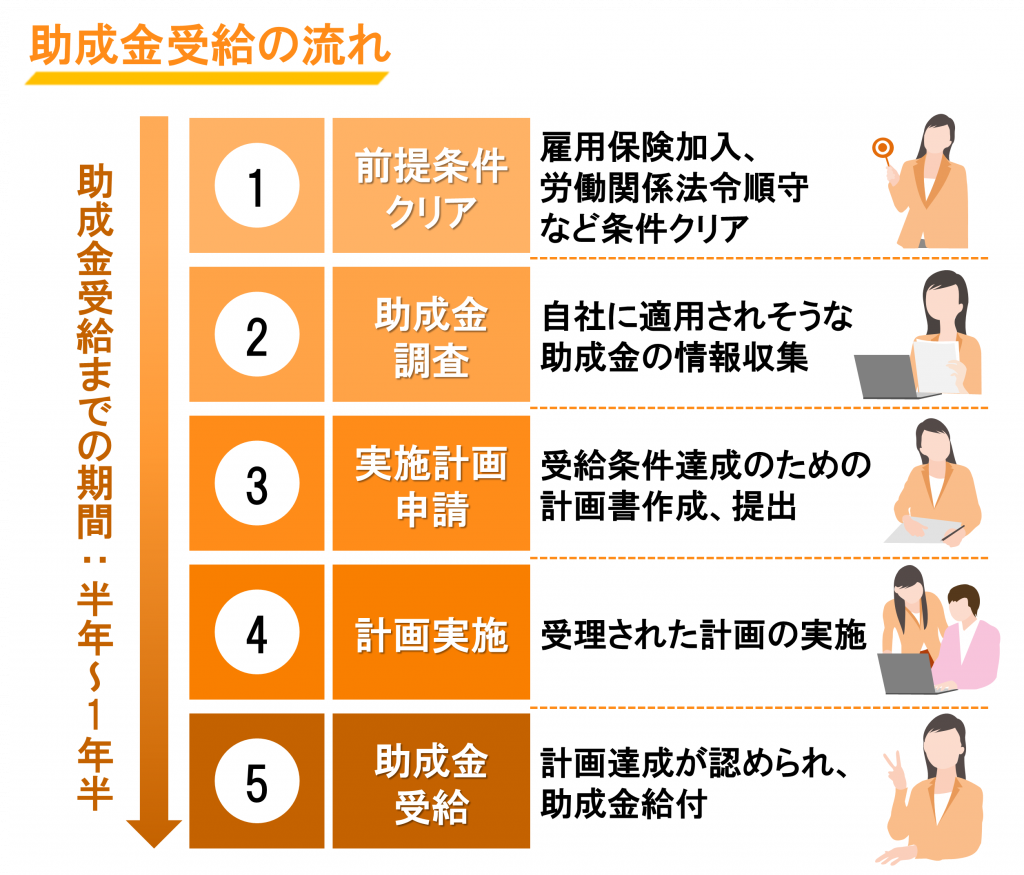

大きく分けると、以下の手順になります。

①助成金を受給するための前提条件をクリアする

②自社に適した助成金を見つける

③実施計画を申請する

④計画を実施する

⑤受給

手順①受給対象業者になる

助成金を受給するにはクリアすべき前提条件があります。

まず、助成金は雇用保険をきちんと支払っている会社でないと受給できません。また、当然ですが労働関連法令に違反している会社も受給できません。

助成金は厚生労働省が実施しており、給付の目的が雇用や労働環境の改善などが目的ですので、受給するためには特に労働関連において適切な経営をしている必要があるのです。

その他にも、受給のための細かい条件がいくつかあります。詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

手順②受給できる助成金を探す

自社がクリアできる条件の助成金を探しましょう。

助成金には様々な種類があり、それぞれに異なる受給対象条件が定められています。

例えば、雇用維持に分類される「労働移動支援助成金」という助成金では、離職してから3ヶ月以内の人を社員として雇う、といった適用条件が定められています。

- 支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。

※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません - 支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。

なお、支給申請時及び支給決定時に事業主が対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。

その他様々な助成金の受給条件は、厚生労働省の公式ホームページで公開されています。

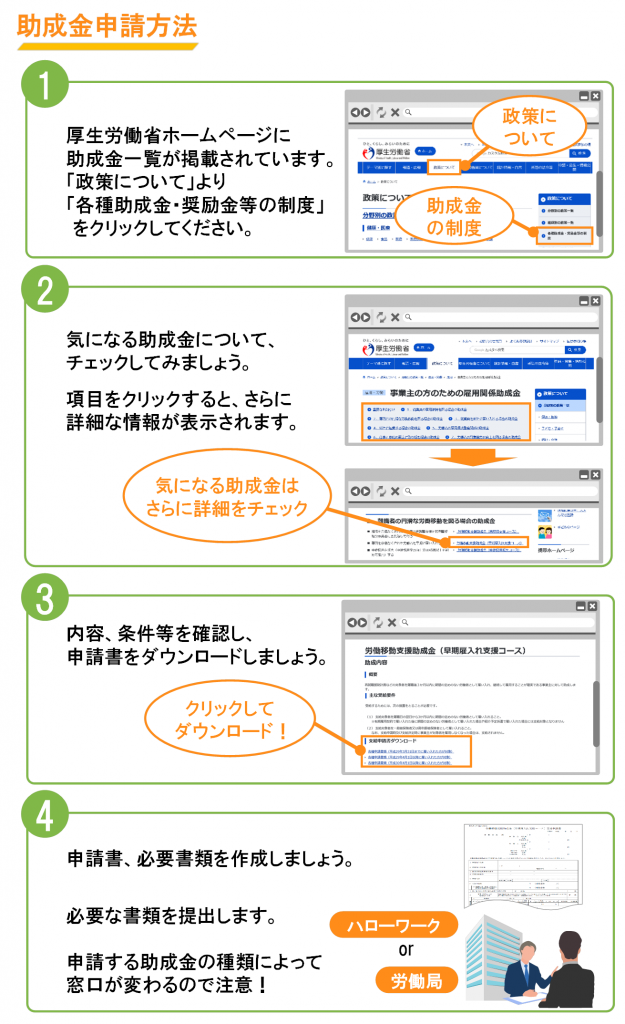

手順③実施計画を申請する

厚生労働省のホームページで自社に適用できそうな助成金を見つけたら、その助成金詳細ページの下部から申請書類をダウンロードしましょう。

PDFもしくはExcelでダウンロードできるので、印刷して必要事項を記入して労働局もしくは近くのハローワークもしくは所定の受付窓口に提出しましょう。

受付窓口一覧はこちら

申請サポート

「自社に適用できる助成金の種類や申請書類の書き方が分からない、面倒だ」と感じたら、申請を代行してもらうこともできます。

助成金の申請代行を認められているのは社会保険労務士であって、ほかの士業には代行権がないので注意が必要です。

手順④計画を実施する

新規雇用や新規起業などの施策を、申請計画通りに実施します。

手順⑤受給

計画を達成できれば、基本的に助成金を受給することが出来ます。

助成金は、申請してから実際に受給できるまで、半年~1年半程の時間が掛かります。

助成金の種類によって受給までの期間が異なりますので、自社に適用できそうな助成金を見つけたら受給までの大まかな期間や流れを把握しておくと良いでしょう。

助成金一覧

助成金には多くの種類があります。

厚生労働省の公式ホームページに一覧がまとまっているので、目を通してみてください。

社労士の視点

厚労省からお金をもらう以上、適法な労働条件が整備されているか(社会保険の加入状況等)を確認しておく必要はありますし、就業規則の変更等をすべきか否かの経営判断を必要とすることもあります。

労働条件の変更による会社の負担と助成金のメリットとのバランスは各社の状況によって異なります。(もちろん、厚労省のメリット=労働者のメリット=会社のコストではありませんが、コスト以上のメリットが期待できるからこその助成金政策のはずです。)

後々まで負担が残る可能性を検討しないまま、業者に手続きを丸投げすることのないようにご注意ください。

- 雇用保険適用事業所の事業主であること

- 申請期間内に申請を行うこと

- 支給のための審査に協力すること

・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備/保管していること

・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること

・管轄労働局等の実地調査を受け入れること

- 不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主

- 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)

- 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主

- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主

- 事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合

- 事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合

- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

- 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主