厚生年金とは?国民年金との違いや保険料、受給額まで解説

------------

老後生活の力強い味方である年金について正しい知識を持っているでしょうか。自分が受け取ることになる年金について理解を深めることで、老後の資金計画に役立てることができるでしょう。

また、法人のみならず個人事業主でも場合によって従業員の厚生年金加入が必須になってくるので、知識を深めておきましょう。

厚生年金とは

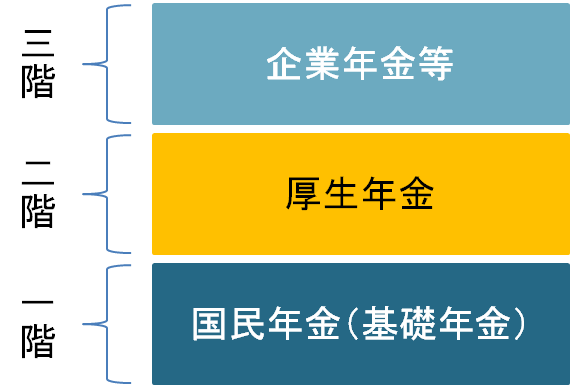

日本の年金は、「公的年金」、「企業年金」、「私的年金」の3つに分けられます。「公的年金」は加入義務があり、20歳以上60歳未満の人は必ず加入する必要があります。「企業年金」は、企業によって利用できる年金制度が異なります。「私的年金」は、iDecoなどの個人型確定拠出年金などのことで、任意に利用することができます。

厚生年金とは、このうち「公的年金」に含まれます。

| 年金区分 | 年金種類 | 加入について |

|---|---|---|

| 公的年金 |

・国民年金 |

国民年金か厚生年金のどちらかに、20歳以上60歳未満の全国民が加入することになります。 |

| 企業年金 |

・厚生年金基金 |

利用できる年金制度は企業毎に異なります。加入は強制ではなく任意。 |

| 私的年金 |

・個人年金保険 |

任意加入 |

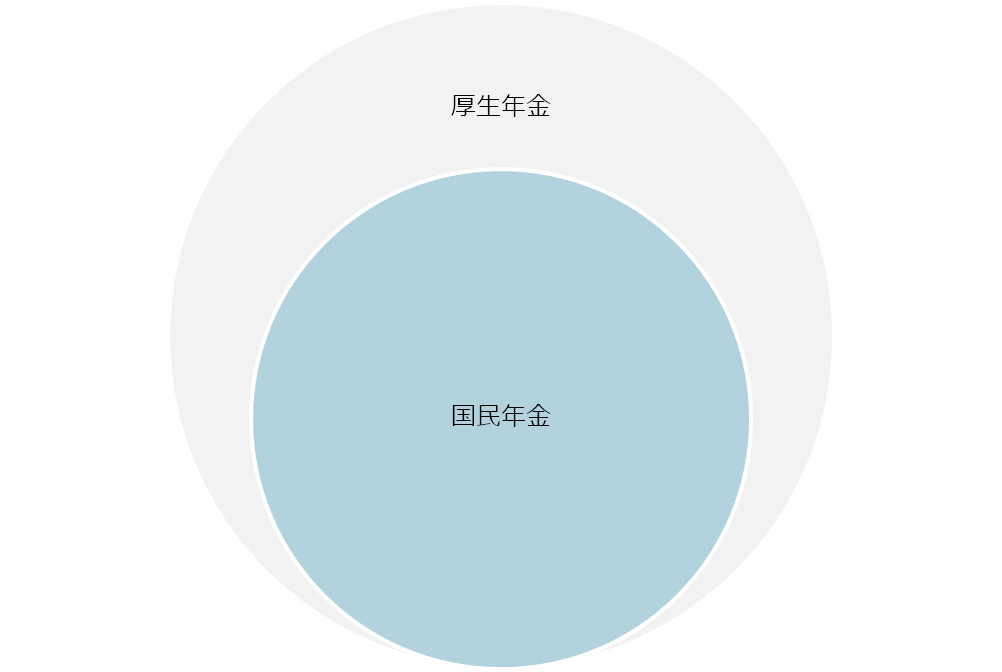

厚生年金と国民年金の関係性

厚生年金には国民年金が含まれています。

国民年金は、全ての年金の基礎となっているイメージから「基礎年金」と呼ばれます。このことから日本の年金制度を建物に見立てて表現することがあり、例えば厚生年金加入の場合は国民年金と合わせて「2階建て年金」と呼ばれたりします。階数が多い方が老後得られる年金額も多くなります。例えば厚生年金に加入している会社員は、国民年金のみの納付者よりも高額を納付しています(年収にも依ります)が、老後に厚生年金と国民年金の両方を受け取ることもできます。

国民年金と厚生年金のどちらに加入するの?

国民年金と厚生年金には加入条件が以下のように定められており、自分でどちらかを選択することはできません。自分の状況と照らし合わせてどちらの年金制度を利用するのか確認しましょう。

厚生年金に加入する人

常時従業員を使用する会社に勤務している70歳未満の人のうち、臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、就業規則や労働契約などに定められた一般社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上ある従業員は、厚生年金に加入する必要があります。

また、上述の条件に当てはまらない短期労働者であっても以下の条件全てに当てはまる人は厚生年金に加入する必要があるので注意しましょう。

・週の所定労働時間が20時間以上あること

・雇用期間が1年以上見込まれること

・賃金の月額が8.8万円以上であること

・学生でないこと

・常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

※労使合意があれば500人以下の企業でも適用可(2017/4~)

国民年金に加入する人

学生、無職、個人事業主などは、国民年金に加入します。ただし個人事業主であっても従業員の半数が同意する場合や従業員が常時5人以上いる場合は厚生年金に加入します。

現在、いくら納付している?

厚生年金の掛け金は勤務先の企業の給与から天引きされる形で徴収されています。給与明細を確認すると自分がいくらの厚生年金を納付しているかが分かるでしょう。

納付額は収入額によって決定されます。また、厚生年金の場合ですと掛金の半分を企業が負担することになるため、実際の給与額から天引きされるのは納付額の半額分になります。

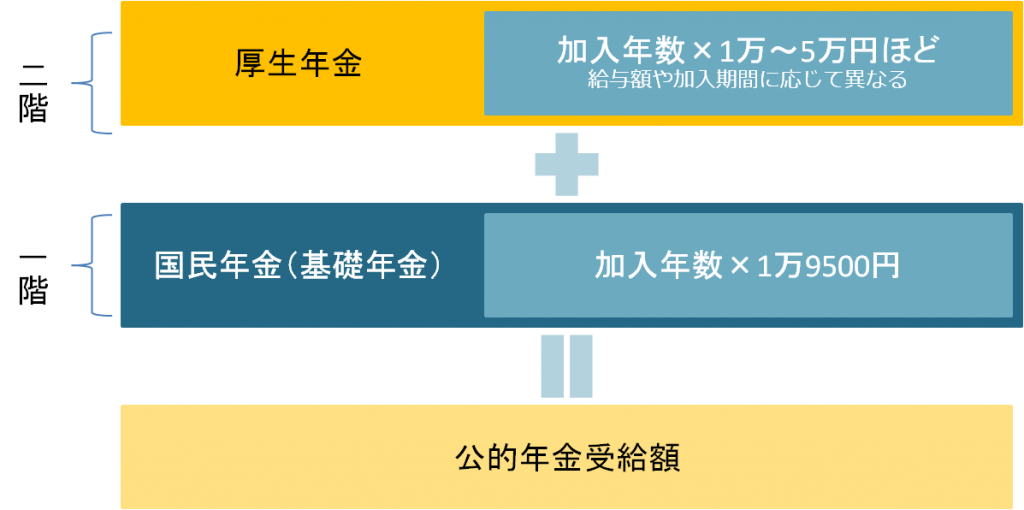

将来いくら受給できる?

厚生年金の受給額は厚生年金への加入期間と年収額によって異なりますが、1年間加入する毎に老後の受給金額がおおよそ1万円~5万円の間で増額されます。

また、厚生年金の加入者は国民年金も受け取りますが、国民年金は加入年によって一律で受給額が決定されます。

厚生年金は厚生年金加入者の扶養者の年金にも影響を与えるため、世帯での年金受給額を考えると良いでしょう。例えば、夫婦のどちらかがパートやアルバイトをして戦略的に厚生年金に加入するのも良いでしょう。

厚生年金のメリット

保険料の半額を企業が負担してくれる

国民年金の場合、年金額全てを自分で納付する必要がありますが、厚生年金の場合は半分を企業が支払ってくれます。そのため自分が支払う保険料以上に、老後に得られる金額に大きな差が生まれます。

扶養者の国民年金を含んでいる

厚生年金加入者の扶養者に国民年金加入対象者がいる場合、その扶養者の国民年金料は厚生年金に含まれることになります。厚生年金加入者に扶養されることで、国民年金を納付したことになるのです。そのため、扶養者は国民年金の掛け金を実質支払わずとも老後に年金を受け取ることができます。※このような扶養者へ給付される年金は、もともと多めに徴収されている厚生年金で賄われています。

健康保険を含んでいる

厚生年金に加入しない場合個人で国民健康保険料を支払う必要がありますが、厚生年金加入者なら健康保険の保険料の半額は企業が支払ってくれます。また、扶養者が健康保険料も支払わずに済みますので家族を持っている方はさらにお得に感じられるでしょう。

経営者のための厚生年金基礎知識

法人は厚生年金に加入しなければなりません。法人を設立したら厚生年金適用事業所であることを申請しましょう。また、法人でなくとも常時5人以上の従業員が働く個人事業主の場合、同じく厚生年金適用業者であることを申請する必要が生まれる場合があるので注意が必要です。

厚生年金適用事業所であるにも関わらず申請を怠っていると、年金事務所への呼び出しなどの行政指導が入ることもありますので確実に申請するようにしましょう。

| 従業員5人以上 | 従業員5人未満 | |

|---|---|---|

| 法人 |

強制 |

強制 |

| 個人事業主(非適用業種) |

任意 |

任意 |

| 個人事業主(適用業種) |

強制 |

任意 |

以下の業種の個人事業主は「非適用業種」といって、従業員が5人以上いても厚生年金に加入しなくて良いことになっています。

- 第1次産業(農林水産業)

- サービス業(飲食店・美容業・旅館業など)

- 法務専門サービス業(士業にあたる事業)

- 宗教業(神社・教会など)など

さて、厚生年金適用事業所の申請はどうすればいいのでしょうか。

また、保険料の負担はどのくらいになるのでしょうか。

厚生年金適用事業所の申請方法

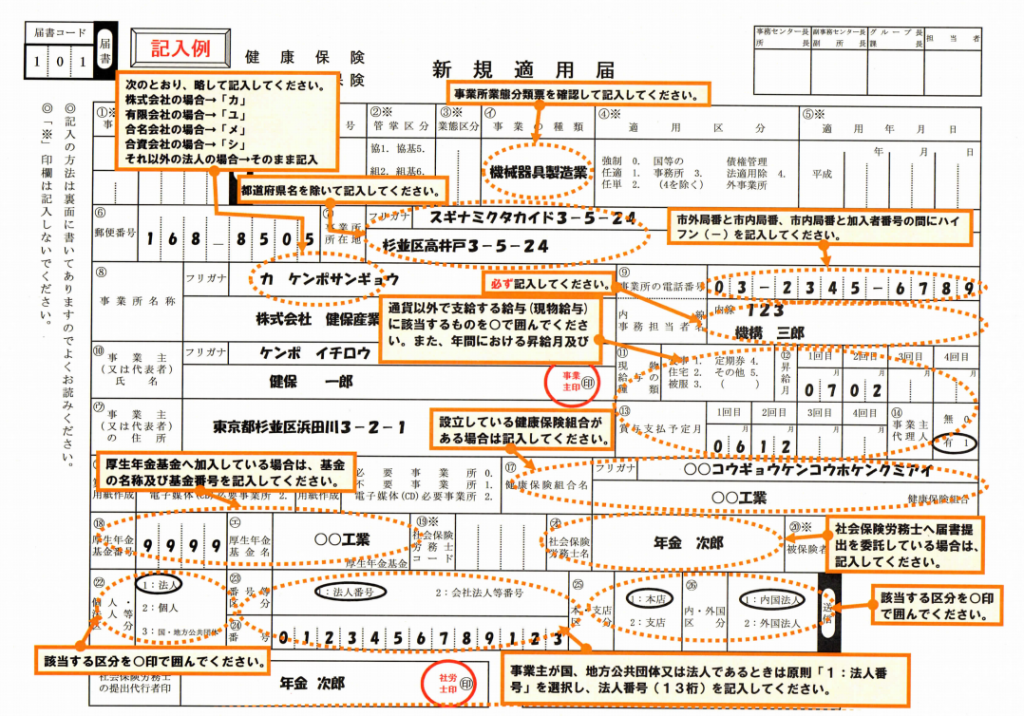

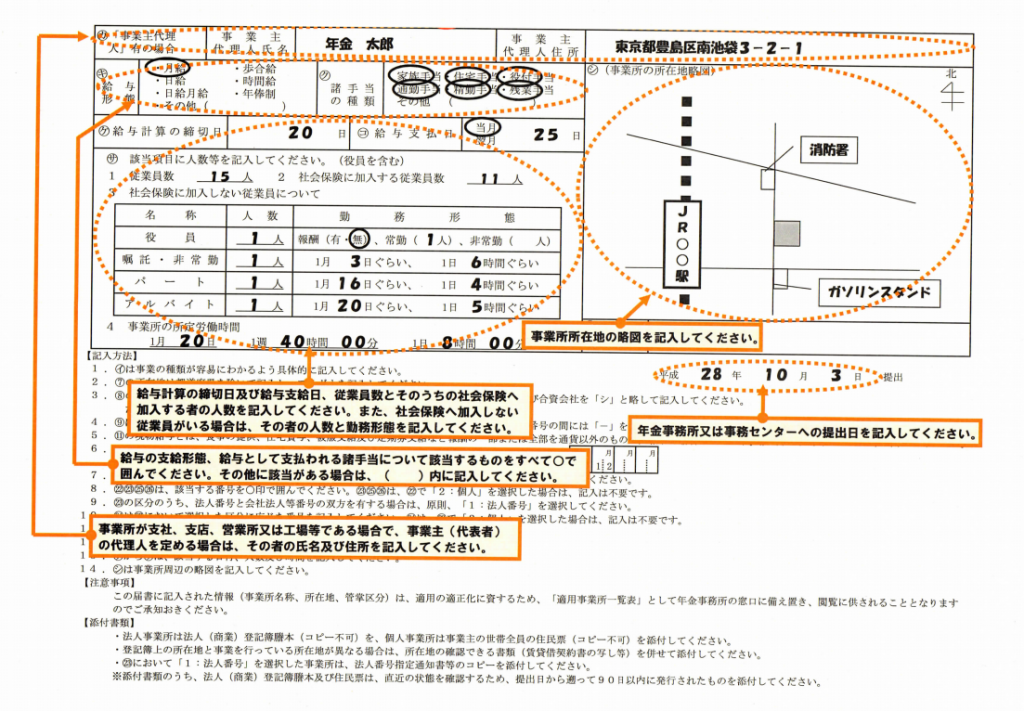

事務所の登録

厚生年金適用事務所となった場合は「新規適用届」を管轄の日本年金機構に提出します。新規適用届は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。>>新規適用届のダウンロードはこちら

法人の場合は登記簿謄本が必要となるなど事前に準備しなければならない資料もあるので、余裕をもったスケジュールで取り組みましょう。

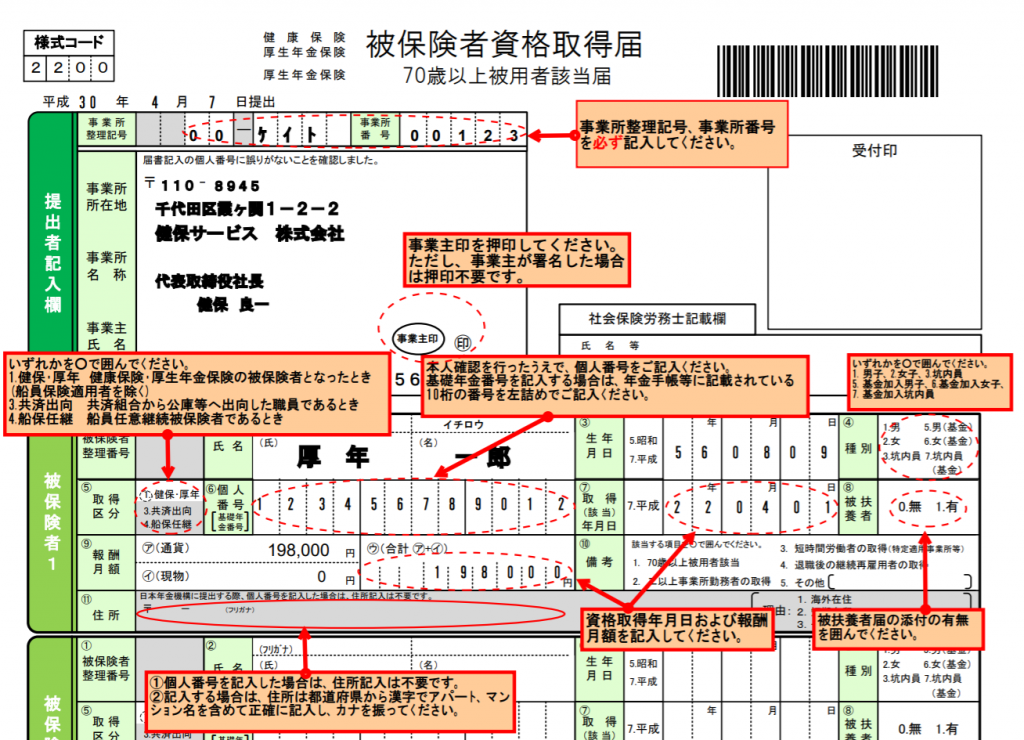

従業員情報の登録

厚生年金に加入すべき従業員が増えた場合、その従業員の情報を「被保険者資格取得届」に記載して申請する必要があります。従業員を採用する際は気を付けましょう。

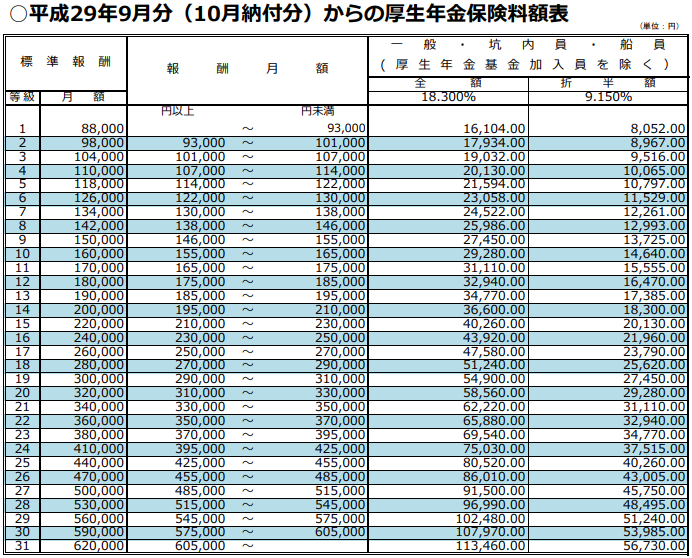

厚生年金の納付額

厚生年金の適用事業所は社会保険料を支払うことになります。厚生年金の場合、従業員の保険料の半額を企業が負担します。

保険料は、給与と賞与で算出方法が異なります。

・賞与は、標準賞与額×保険料率

・給与は、標準報酬月額×保険料率

※2018年の保険料率は18.300%となっています。

標準賞与額は賞与額の1,000円未満を切り捨てた金額です。

標準報酬月額は1~31の等級に分けられており、以下の早見表で把握することができます。

厚生年金適用事業所の届け出をしないとどうなるのか

正しく届け出をしていないと年金事務所から申請書の提出を促す通知書が送られてきます。この時点で申請書を提出すれば、申請した日から厚生年金に加入となります。通知を無視し続けると、事務所立ち入りや年金事務所への呼び出しなどの行政指導が入ります。悪いケースでは、最大2年間遡って社会保険料の支払いを求められてしまい金銭的に大きな負担となります。

厚生年金適用事業所になったらなるべく早く新規適用届を提出するようにしましょう。