【社労士監修】法定福利費とは|福利厚生費との違いや負担率などを解説

------------

会社を経営して人を雇うと社会保険料の支払いが発生します。給与の支給額を決定する時に社会保険料の負担額を考慮しておかないと、想定外の費用となってしまいますので注意しましょう。

このページでは企業が負担しなければならない法定福利費について解説します。

法定福利費とは何か?

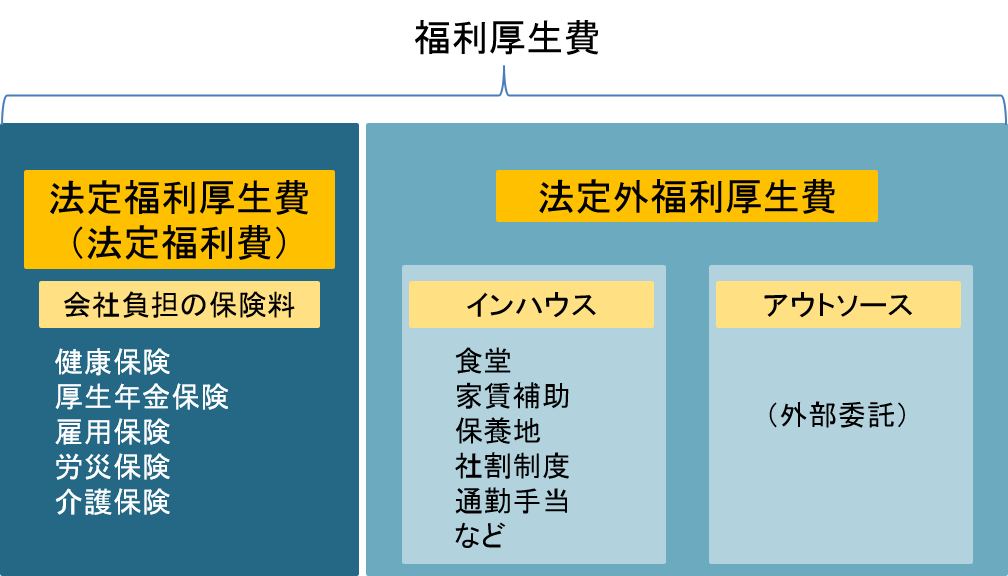

「法定福利費」とは、従業員のための福利厚生費のうち法律で会社が負担すると定められている費用のことです。損益計算書の「販売費及び一般管理費」に計上されます。

逆に、福利厚生費のうち、会社負担が法律で定められていない費用は「法定外福利費」といいます。

法定福利費と福利厚生費の違いは?

福利厚生費は、法定福利厚生に対して支払う費用(以下、法定福利費)と、法定外福利厚生に対して支払う費用(以下、法定外福利厚生費)の2種類を含んだ概念です。

福利厚生費は福利厚生を目的として従業員に平等に支出される費用の総称です。

例えば、従業員が使用できる別荘などの保養所の整備や、住宅手当は福利厚生費です。しかし、保養所の整備や住宅手当は、法律で会社の費用負担が義務付けられているものではないので、「法定福利費」には該当せず「法定外福利厚生費」となります。

法定福利費なのか法定外福利費なのかは、法律で会社負担が義務付けられているか否かで判断するのです。

法定福利費の種類

会社負担が法律で義務付けられいてる「福利厚生費」には幾つか種類がありますが、それぞれで会社の負担割合が異なるので注意しましょう。

代表的なものを紹介します。

| 種類 | 事業主負担 |

|---|---|

| 健康保険 |

保険料の半額負担 |

| 厚生年金保険 |

保険料の半額負担 |

| 雇用保険 |

保険料の2/3程度の負担 |

| 労災保険 |

全額負担 |

それぞれを簡単に解説しておきます。

厚生年金

厚生年金は、企業の半額負担が法律で決められている法定福利費です。

そもそも厚生年金とは、全ての法人と一定の条件を満たした個人事業主が加入を義務付けられている公的年金です。

日本の公的年金は、国民年金と厚生年金の2種類あり、企業に勤めている人は厚生年金に加入し、企業で働いていない人(学生など)は国民年金に加入することになります。厚生年金は、原則初めて就職した年齢から加入し、国民年金に関しては20歳以上の全ての国民が加入する必要があります。(厚生年金の加入者は自動的に国民年金に加入している扱いとなります)

国民年金よりも厚生年金の方が保険料が高い場合が多いのですが、国民年金の保険料は個人が全額負担している一方で、厚生年金の保険料は半分を勤め先の企業が負担しています。そのため、自己負担額の差以上に支払っている保険料に差が生まれており、老後に受け取れる年金額にも大きな差が出るのです。

また、余談にはなりますが、企業に勤めており厚生年金に加入している人の扶養に入っている被扶養者は、国民年金の保険料を支払わなくても老後に支給される老齢年金を満額受給できます。

健康保険

健康保険も厚生年金保険料と同様で、企業の半額負担が法律で定められている法定福利費です。

日本は国民皆保険制度を導入しており、国民全員が健康保険に加入する必要があります。企業に勤めていない場合は国民健康保険料を自分で全額支払いますが、企業に勤めている場合は保険料の半額を企業が負担しています。

雇用保険

雇用保険とは企業に勤めている人の大半が加入する保険です。

この保険に加入していると失業した際にお金を受給できるので「失業保険」とも呼ばれますが、本来は、例えば育児休業や介護休業など特定の条件を満たした際にも給付を受けられるなど、企業に勤めている従業員を広く保護する目的の保険です。

また、保険料の一部を企業が負担することが法律で定められている法定福利費です。企業が負担する割合や金額は業種によっても異なります。

雇用保険の保険料は業種によって異なりますし、失業者数の推移や雇用保険の積立金の残高などが理由で変動することがあります。

| 業種 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計負担率 |

|---|---|---|---|

| 一般事業の雇用保険料率 |

3/1000 |

6/1000 |

9/1000 |

| 農林水産・清酒製造事業の雇用保険料率 |

4/1000 |

7/1000 |

11/1000 |

| 建設事業の雇用保険料率 |

4/1000 |

8/1000 |

12/1000 |

例えば、一般企業に勤めていて月給が30万円の人であれば、以下のような保険料となります。

【一般企業勤務、月給30万円の場合】

雇用保険料:2700円

内、企業負担:30万円×6/1000=1800円

内、個人負担:30万円×3/1000=900円

労災保険

労災保険は、従業員が業務中もしくは通勤途上の事故などでけがや病気になってしまった際に受給できる保険です。

保険料の全額を企業が支払うことが法律で定められている法定福利費になります。

保険料は給与額と業種によって異なります。

法定福利費はどのくらいかかるの?

従業員を雇った場合、法定福利費は実際にはどのくらいの額になるでしょうか。

東京都内の不動産業を営む一般企業に勤務していて月給30万円だった場合をケーススタディとしてピックアップすると、以下表のような負担額となります。

| 種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 負担額合計 |

|---|---|---|---|

| 健康保険 |

14,850円 |

14,850円 |

29,700円 |

| 厚生年金保険 |

27,450円 |

27,450円 |

54,900円 |

| 雇用保険 |

900円 |

1,800円 |

2,700円 |

| 労災保険 |

負担なし |

750円 |

750円 |

| 合計 |

43,200円 |

44,850円 |

88,050円 |

この場合ですと、労働者負担額の43,200円が社会保険料として給与から天引きれることになります。